Museum

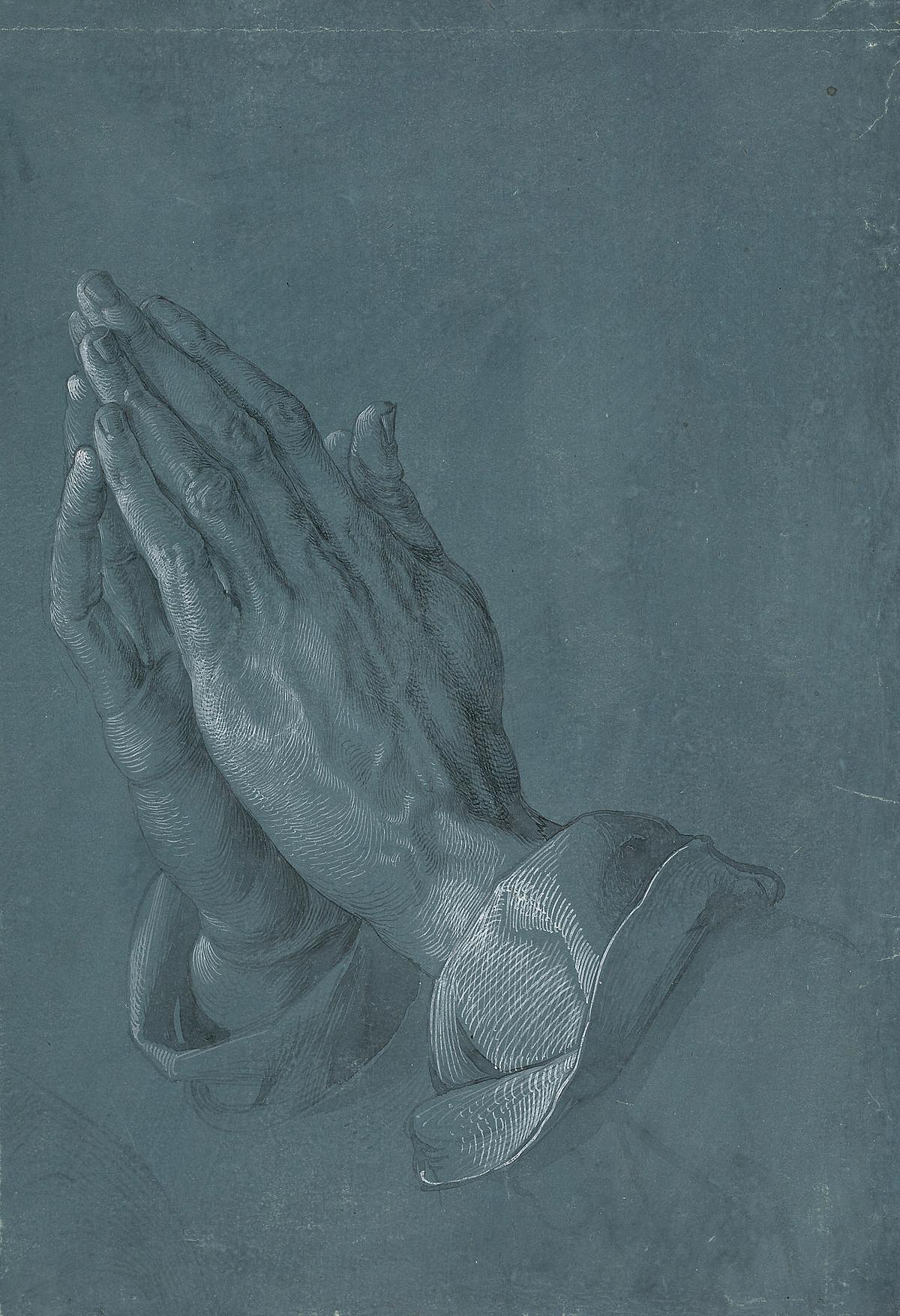

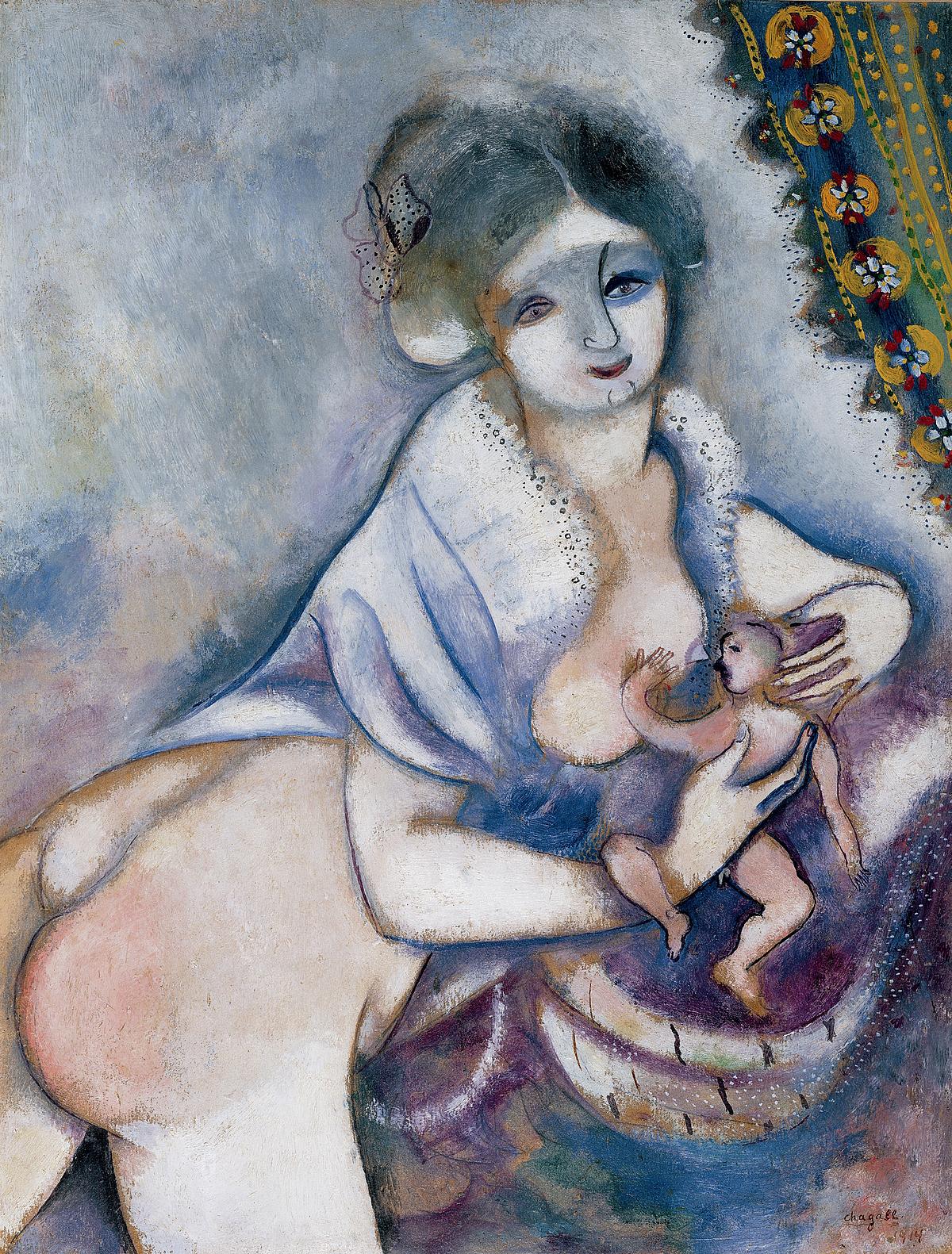

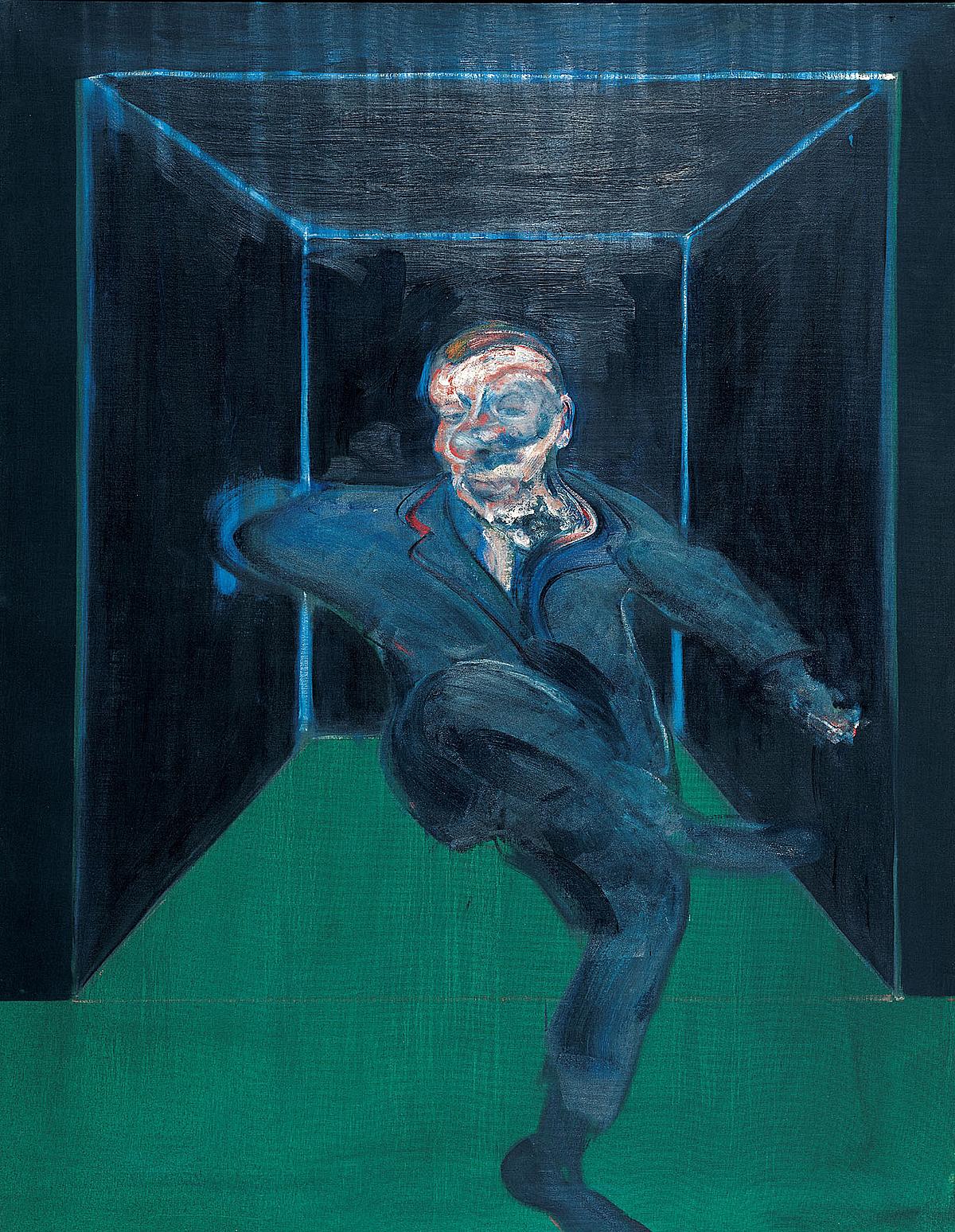

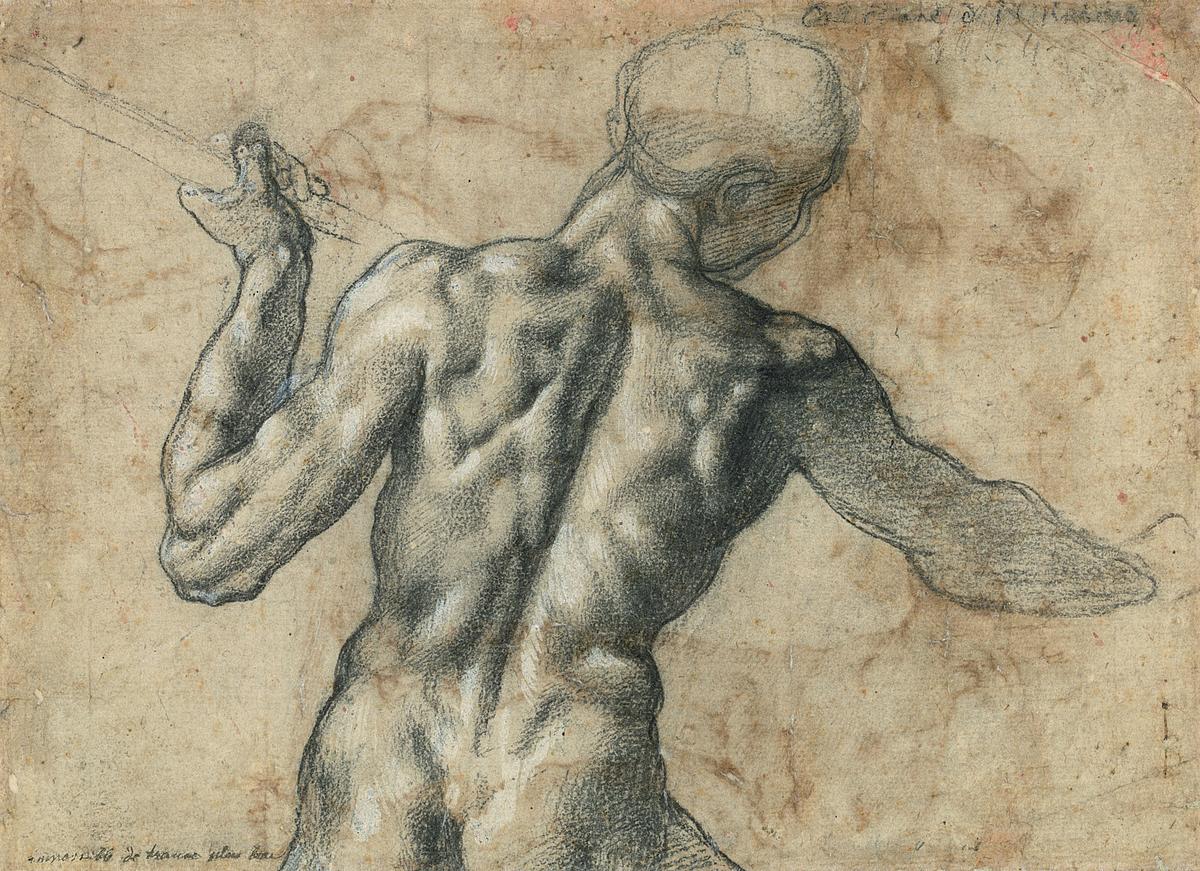

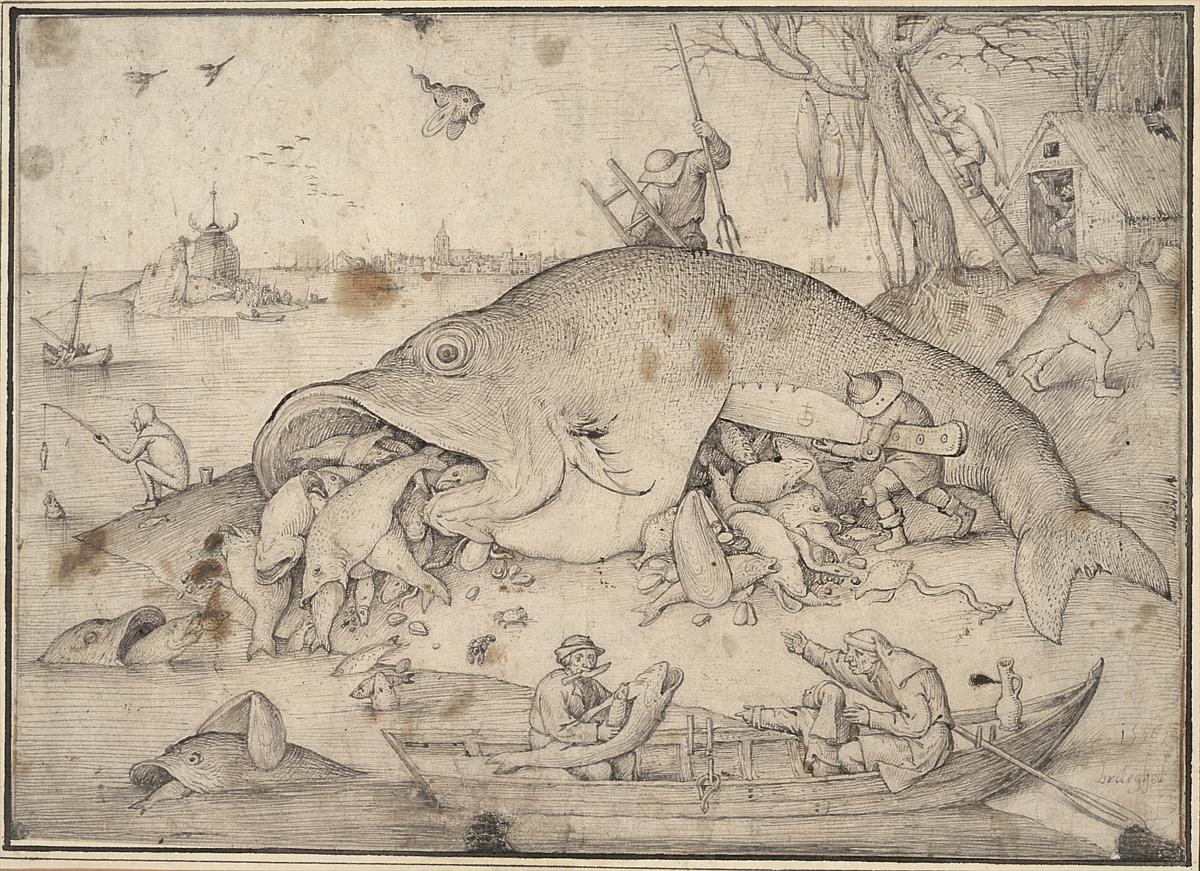

Der Bestand umfasst etwa 900.000 druckgrafische Arbeiten von der Spätgotik bis zur Gegenwart und cira 50.000 Zeichnungen und Aquarelle, darunter Ikonen wie den Feldhasen von Albrecht Dürer, wunderbare und herausragende Zeichnungen von Raffael, Michelangelo, Rubens, Rembrandt, Cezanne, Picasso, Schiele und mehr.

Dürers Feldhase ist nicht nur seine berühmteste Naturstudie und ein erster Höhepunkt der Naturbeobachtung in der abendländischen Kunst, sondern auch ist das Herzstück der Albertina. Unter all seinen Zeichnungen sollte das „Häslein“ die glanzvollste Karriere machen. Mit differenzierter Pinselführung hat Dürer in Aquarell- und Deckfarben das weiche, längere Haarkleid an Bauch und Schenkeln sowie das Kurzhaar am Rücken des etwa zweijährigen Tieres festgehalten und mit Deckweiß einzelne Haare, ja selbst die Tasthaare an der Schnauze, die Vibrissen, und das farblich ausgeprägte Fell mit dem schwarzen Pinsel herausgearbeitet. Das Tier wurde von vorn und in leichter Aufsicht gemalt; die wachsamen Augen und die hoch aufgerichteten Ohren des Hasen machen den Eindruck, als würde er aus dem ruhigen Verharren aufspringen und flüchten wollen. Das sich im rechten Auge des Hasen spiegelnde Fensterkreuz ist ein weiterer Realitätsbezug dieser Tierstudie - und vielleicht ein Hinweis auf eine Ausführung im Atelier des Künstlers; gleichzeitig könnte es aber auch auf eine christliche Symbolik anspielen und die Naturstudie mit einer religiösen Bedeutung versehen.

Weiterführende Artikel zur Albertina:

Weitere interessante Museen in Wien:

Anfahrt:

U1, U2, U4: Haltestelle Karlsplatz/Oper

U3: haltestelle Stephansplatz

Straßenbahn 1, 2, D, 62, 65, Badner Bahn: Haltestelle Staatsoper/Kärntner Ring

Citybus 2A: Haltestelle Albertina

Parken:

Kurzparkzone (Mo-Fr: 9-22 Uhr)

Kärntnerringgarage, Kärntnerstraße Tiefgarage, Palais-Corso-Garage

Tickets kaufen:

im Museum an der Kassa

Online Ticketkauf

Restaurant/ Cafe:

DO & CO Albertina, 9 - 24 Uhr geöffnet

Tischreservierung unter: +43 1 5329669, albertina(at)doco.com

Museumsshop:

+43 1 53483-557, shop(at)albertina.at

weitere interessante Beiträge

Hinterlassen Sie einen Kommentar!